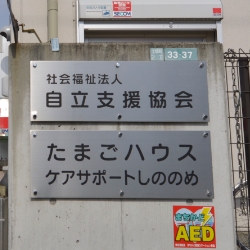

ケアサポートしののめ

けあさぽーと しののめ

障害の種別や程度に関係なく、人としての尊厳や人権を尊重し、障害のない人と同様の暮らしを実現すること。それがケアサポートしののめの介護・支援の基本姿勢です。

利用者は重度障害者の人が圧倒的に多く、グループホーム入居者やひとり暮らしの方への重度訪問介護、重度の知的障害のある人の外出を支援する行動援護などで地域での主体的な暮らしを広げる支援をしています。

介護・支援の内容

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援・大学就学支援・入院時コミュニケーション・訪問介護・介護予防訪問介護といったさまざまな制度に基づいて、365日、1日のあらゆる時間帯にヘルパーを派遣。

食事や入浴などの身体介護、掃除、洗濯、調理など自宅でのあらゆる暮らしの場面、そして、趣味、スポーツなどのサポート、通院、買物など外出支援を行っています。障害当事者に乳幼児の子どもがいる場合は子どもの世話を支援することもあります。

外出先で昼食を買うときも支援のカタチは多様です。

ヘルパー利用が初めてなら外出が楽しみになるように好きなものを買ってもらう、いつも同じものを買う方には自然な形で他のものを勧めてみるなどさまざまな関わり方があり、ヘルパーの支援はとても奥深いものです。

ケアサポートしののめの特長

90%以上が正職員で、年齢は20〜50代それぞれ20名前後と偏りがなく、どの年代の利用者にも対応できる体制です。介護福祉士(全体の40%超)、行動援護有資格者(全体の50%程度)、喀痰吸引の有資格者(全体で25%程度)とさまざまな資格を持っています。

訓練・指導ではなく、利用者がいま必要としている、あるいは望んでいることができるようにエンパワメント重視の介護・支援を徹底しています。

新任ヘルパーには現任ヘルパーが同行して、利用者、新任ヘルパーともに安心できるまで実地研修を行っています。

乗り降りするお客さんと接触しないように注意をはらいます。

電車が止まる前から座席の空き具合を見てドアが開く直前から声かけと指さしで座る位置を伝えるなど、ヘルパーは身体介護や家事援助など目に見える介護・支援だけでなくさまざまな支援をします。

支援体制

事業所情報

お問い合わせ